当今科技迅猛发展,人工智能作为核心驱动力,正引发一场前所未有的革命性变革。这场变革深刻重塑了社会诸多领域,从工业生产到日常生活,乃至教育医疗等范畴,均经历着颠覆性的创新与进步,其影响之深远程度,超越以往任何技术浪潮。在带来便捷的同时,亦因制度滞后而引发严峻的法律风险。主要体现在以下方面:

一、智能客服乱象的核心法律问题

1.消费者法定权利的实质架空

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第八、九、十条,经营者需清晰告知服务方式并保障消费者自主选择权。但实践中,智能客服通过多级语音菜单(如7级转接)隐藏人工入口,构成对知情权的侵害;强制用户接受低效智能服务则侵犯选择权。北京互联网法院2023年已判定“5级菜单找人工客服”构成违法,剥夺了消费者知情权与选择权。

因客服通道不畅导致财产损失(如错过退费期限、自动续费未取消),经营者需承担违约责任(《中华人民共和国民法典》第五百七十七条)及赔偿义务。上海浦东法院2024年判决某电商平台赔偿因智能客服延误退货导致的商品贬值损失即为典型案例,损害了消费者公平交易权。

2.企业合规义务的结构性缺失

根据《中华人民共和国网络安全法》第二十二条要求保障服务系统安全稳定运行。智能客服的算法缺陷(如误识别指令、答非所问)反映技术未达合规标准,造成技术合理性缺陷:

智能客服收集用户语音、文字信息时,若未明示用途或未经同意用于AI训练,违反《中华人民共和国个人信息保护法》第十七条“告知-同意”原则。可能成为个人信息处理违规:

特殊群体权利保护的制度失灵,如老年、视障群体在语音菜单迷局中无法获取服务,违反《中华人民共和国民法典》第四条平等原则及《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》要求,实质构成“数字歧视”。艾媒数据显示,30%用户反映智能客服忽视特殊需求,加剧社会不公。

二、现有法律框架的适用困境

1.智能客服侵权涉及开发者(算法设计)、运营商(系统部署)、平台(服务提供)多方主体。现行《中华人民共和国产品质量法》未明确软件设计者责任,导致追责链条断裂。如AI误判订单致活体运输死亡事故中,责任应归属算法缺陷方还是使用平台,法律尚无细化规定,责任主体认定日益复杂化。

2.用户需证明损害与智能客服功能缺陷的直接关联性,但算法黑箱特性(如对话逻辑不透明)使举证几乎不可能。欧盟《人工智能责任指令》提出“可反驳的因果关系推定”规则(即受害者初步证明后由经营者自证无过错),我国尚未引入此类制度,导致因果关系证明困难。

三、法治监管与合规体系重构路径

(一)完善监管框架与责任规则

1.制定量化服务标准

参考英国金融行为监管局(FCA)规则,强制设定关键领域人工接通上限(如金融、医疗、民生服务≤5分钟,水电燃气管≤30秒紧急通道)。

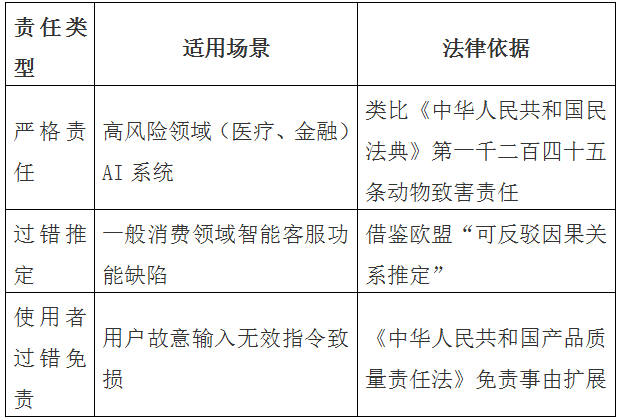

2.建立分级归责体系

(二)强化技术治理与消费者救济

1.技术伦理强制规范

算法透明化:要求企业备案智能客服逻辑模型(参考《生成式人工智能服务管理暂行办法》),定期接受网信部门效能审计。

适老化强制改造:未通过无障碍认证的智能客服系统禁止进入民生领域,设置“一键转人工”物理按键。

2.构建多元化救济机制

证据固化支持:推广区块链存证工具(如“权利卫士”App),记录通话时长、转接路径。

集体诉讼通道:针对系统性服务缺陷(如全行业人工客服蒸发),适用《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条发起集体索赔。

(三)创新保险与行业治理机制

1.设立强制责任保险:对金融、医疗等高危领域智能客服,强制投保人工智能责任险,建立“先行赔付+平台追偿”双轨制(参照自动驾驶保险机制)。

赔偿基金补充:由行业协会设立公共基金,补偿因算法不可解释性导致的无法追责损害。

2.行业信用惩戒体系

将客服接通率(≥85%)、问题解决率(≥90%)纳入企业信用评价,对违规主体实施市场准入限制。推广沈阳12345热线“人机双轨”模式,允许按需切换服务方式,作为地方治理范本。

智能客服乱象本质是效率至上主义对权利保障体系的侵蚀。法律需通过“监管标准刚性化、归责原则精细化、救济路径便捷化”三重干预,扭转企业将客服成本转嫁为社会责任的行为逻辑。当七旬教授因转接迷宫诱发心脏病的事件不再重演,当“一键转人工”成为技术伦理的底线标准,数字化才能真正实现《中华人民共和国民法典》“权利平等保护”的承诺。技术当为仆而非主,法治的终极使命正是确保这一主仆关系永不颠倒,需要法治对技术异化的矫正。

(作者系北京首联律师事务所律师杨鸿飞)

(责任编辑:黄筱婷)

手机版

手机版

电子期刊

电子期刊 登录

登录

登录

登录 注册

注册